快评丨国企花6千万买沥青遇空罐和水,闹剧背后是监管全面失守

市场竞争中,法律条款不是摆设,监管责任不能虚置,国资守护需要每一个环节的警醒与担当

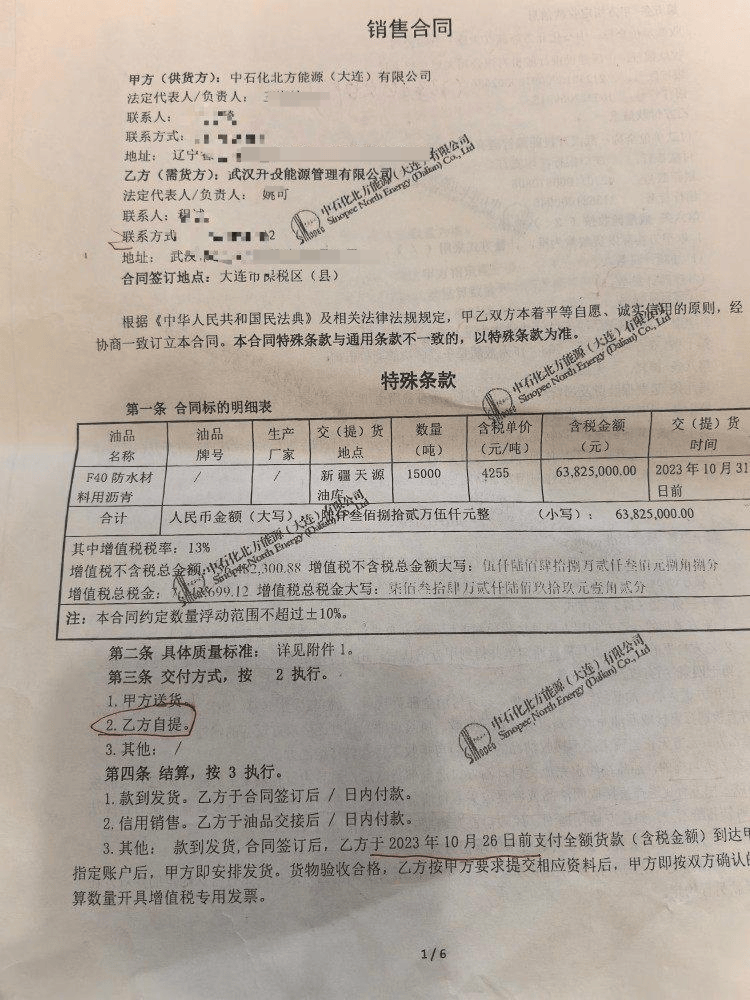

据上游新闻报道,武汉开投能源管理有限公司是武汉市国资委三级子公司。2023年9月,开投能源与中石化北方能源(大连)有限公司签订了一份沥青买卖合同,并支付了6382.5万元货款。兜兜转转近两年后,开投能源检查后惊讶地发现,两个罐子里装的都不是沥青:一个是空罐,另一个罐子里是水。

↑双方签订的沥青销售合同。图据上游新闻

支付6382.5万元巨额货款近两年后,买方终于打开了第三方仓储公司新疆天源油库的油罐,但迎接他们的不是沥青,而是空气和水,俨然将一次大额沥青采购演变成令人瞠目的闹剧,暴露出的国资监管漏洞刺痛公众神经。

沥青究竟去了哪里?是供货方压根没把沥青运到油库,还是油库偷偷把沥青运走了,目前尚不清楚。闹剧背后,是否存在合同违约甚至合同诈骗犯罪,有待相关部门调查。据报道,开投能源相关负责人称,“我们找中石化北方能源(大连)有限公司沟通不顺畅,6382.5万元是国有资金,公司正在准备报案。”此外,武汉市国资委高度重视此事,正在设法追回相关国有资金。

此事中,开投能源公司作为买方是“受害者”,但遭到的公众质疑似乎最多。与供货方的沉默、仓储方的推诿相比,购买方的迟钝让人抓狂。公众的质疑之所以牢牢锁定在买方身上,并非刻意苛责,而是这场闹剧的每一个环节,都充斥着不作为。

从法律视角看,此事暴露了涉事国企风控体系的失灵。开投能源在签订价值数千万元的合同时,未在付款前对货物进行实质性验货。付款后第六个月才首次提货,近两年后才通过司法程序开罐检验,实质上放弃了法律赋予的及时检验权利。这种操作,不仅违背了大宗商品贸易的基本风控逻辑,也违反了国有资产管理中审慎经营、防范风险的核心要求。

涉事公司“只管付钱不管收货”的态度,不像一个正常买家,背离了应有的责任意识。案涉销售合同约定款到发货,但货物存储在第三方仓库,由买方自提。这种模式本应通过独立第三方监管或仓单质押等方式锁定货物权属。但本案中,自2024年3月首次提货失败,到2025年8月法院介入开罐验明真相,仓储方多次以“油库被主管部门要求停业”为由拒绝提货,买方对此本该更加有所作为,积极推动进展。

提货提不到,有没有找供货方帮忙协调?开投能源相关负责人说,想着沥青在天源油库,油库因停业运不出沥青,找中石化北方能源(大连)有限公司意义不大,就一次没找过。作为买方,无法提货时,应第一时间向供货方主张权利,要求其履行交货义务或承担违约责任。对法律关系的认知错位,不仅会延误维权时机,更可能让几千万国有资产陷入无人负责的真空地带。

“6000万元买来空气与水”,公众对“受害者”质疑颇多,本质上是对国有资产流失的深度焦虑。交易前不验货、交易后不监管、出现问题未有效处理,每一个环节的掉链子,都让国资安全暴露在巨大风险之中。

国有资产不容有失,每一分钱都不能白白浪费。市场竞争中,法律条款不是摆设,监管责任不能虚置,国资守护需要每一个环节的警醒与担当。除了依法追回货款,对国资买方的失职渎职行为,相关部门也应启动问责机制。

红星新闻特约评论员 舒圣祥

评论