【中国近代保险史】保险业的动荡与危机之大后方保险业

点击上方“中国保险学会”可以订阅!

本文字数:1768字

阅读时间:4分钟

1937年日本发动全面侵华战争,中国保险业进入一个动荡与起伏的时代。国民政府迁都重庆后,大后方保险业兴起,一批以国家资本为背景的国营保险公司得到较快发展,实质是官僚资本对国民经济领域的控制。在沦陷区,太平洋战争爆发后,上海外资保险业被迫停业,华商保险业借机而起,日本和汪伪政权也将其势力延伸到保险业,导致上海保险业的畸形发展。在东北、华北及台湾,保险业则是日本攫取中国财富的工具。1945年抗战胜利后,国民政府对日本保险企业进行了接管和清理,华商保险业开始恢复,外商保险企业也重返中国。但随着全面内战的爆发,国内政治、经济形势每况愈下,保险业始终处于动荡不安的境地。

随着大后方建设的展开,重庆华商保险业获得快速发展。1943年重庆保险公司增至21家,1944年11月更达到53家。保险公司与银行集中在陕西路、打铜街、新华路、小什字一带。除了太古洋行保险部、怡和洋行保险部和美亚人寿保险公司3家,其余50家均为华商公司。1944——1945年,重庆保险公司平均资本额为580余万元,但考虑到大后方的通货膨胀,实力还较为薄弱。

1938年重庆市保险同业公会成立。1939年2月重组为重庆市保险商业同业公会。其主要任务是办理会员公司登记、制订会员规章,进行同业调查和接受主管官署和商会委托事项等。保险公会不仅是行业联合组织,也在社会局领导下,协助政府对保险业进行管理。

昆明、贵阳的保险业也有一定发展。全面抗战爆发后,滇缅公路是中国唯一的国际交通线,昆明成为大后方的交通枢纽,一些公司相继在此开设分公司或办事处。1940年2月,富滇新银行联合其他保险公司成立富滇产物保险公司,是云南省首创之保险公司。1942年冬,昆明市保险商业同业公会正式成立。1945年,昆明保险公司约有20家。贵阳保险业肇始于1936年4月中央信托局成立的贵阳代办处。全面抗战爆发后,原设在南京的太平、平安保险公司先后在贵阳设立分公司。至1943年,在贵阳经营的保险公司达10家。

1943年12月25日,国民政府行政院颁行《战时保险业管理办法》,规定保险业“以经营人身保险或损失保险之一种为限”,不得兼营,保险公司须在财政部注册并在经济部登记,另外还规定公司资本总额不少于五百万元、营业状况须由财政部查核等,加强了对保险业的监管。1944年5月,国民政府公布《战时保险业管理办法施行细则》(15条),6月公布《保险业代理人经纪人公证人登记领证办法》。

全面抗战爆发后,国民政府推进统制经济,国营保险机构快速发展,主要有六家:中国保险公司、中央信托局保险部、重庆邮政储金汇业局分局、资源委员会保险事务所、太平洋产物保险公司、中国农业保险股份有限公司。

展开全文

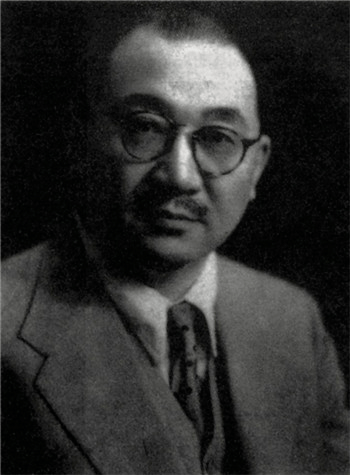

孔祥熙(1880——1967)长期担任

国民政府财政部长等职,为中央信托局理事长

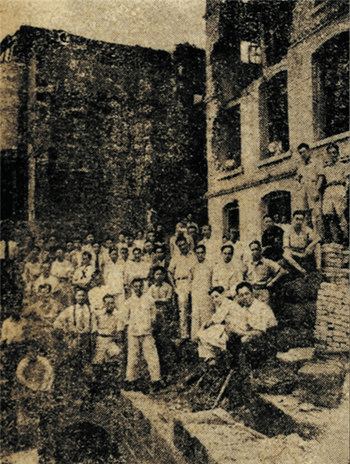

抗战时期,在日机轰炸下的

重庆中央信托局保险部

大后方的地方保险公司以兴华保险公司和川盐银行保险部为代表。

大后方的保险业务以财产保险为主,集中在重庆。1944年重庆53家保险公司中,除中央信托局人寿保险处等5家外,其余均为产物保险公司。在战时财产保险中,运输险是最重要一类。在人寿保险方面,中国人寿保险公司、中央信托局保险处、邮政储金汇业局的业务规模相对较大。1941年3月中央信托局设立人寿保险处,废除佣金制度,简化保险手续,增设国民寿险、公务人员团体寿险、厂矿职工团体寿险、养老年金等产品,业务获得较快发展。邮政储金汇业局主要从事简易人寿保险,面向国民政府各机关、各业同业公会等进行推广。资源委员会保险事务所的人寿保险则以自身员工为对象。

大后方专项保险主要包括:

战时运输兵险。“七七”事变和“八一三”淞沪抗战后,中外保险公司停保兵险。为了保障工厂内迁,国民政府财政部拨专款1,000万元,委托中央信托局保险部筹办“运输途中兵险”(1940年改为“战时运输兵险”),分托各华商保险公司代理承保。自1937年开办到1945年结束,承保额共计26,016,140,000元。

战时陆地兵险。1939年国民政府财政部拨款1,000万元,委托中央信托局保险部开办,目的是保障大后方生产活动,以货物,财产、建筑等为保险范围。中央信托局保险部经理项馨吾由昆明潜赴上海,秘密招聘了一批有经验的工作人员。1940年后,敌机频繁轰炸重庆,中央信托局还在重庆开办了指定商店兵险、重庆轮渡兵险等特殊险种。战时陆地兵险自1939年开办至结束,保额共达国币27,894,319,993.33元,收入保费230,313,414.66元。

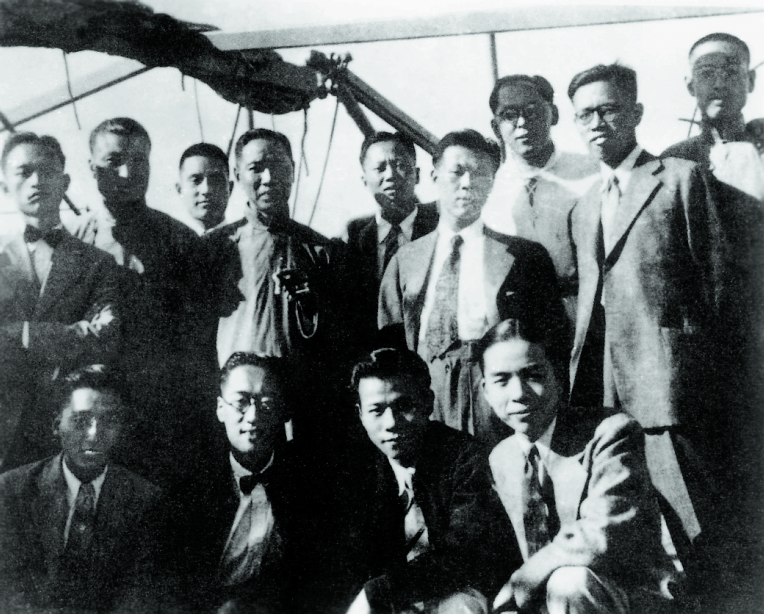

1939年中央信托局选聘的13名业务骨干

(誉称“十三太保”)合影

川江盐载保险。四川是内地产盐大省,盐载保险是专门针对川盐水路运输的保险,因食盐以“载”为计量单位而得名。川盐保险此前由四川盐业银行经营,国民政府内迁后,中央信托局、中国保险公司、太平保险成立了盐运保险管理处(称为“三联”),财政部长孔祥熙亦筹设裕国保险公司,插手盐载保险,后商定三联保险办事处承保40%,川盐银行保险部与裕国各承保30%。1943年太平洋保险公司成立后,取代太平保险公司加入盐运保险管理处。1944年中国农业保险公司成立,也参加了这一行列,简称“四联”。原有的盐运保险份额重新分配,形成川盐承保40%、“四联”承保30%、裕国承保30%的“四三三”分配制。抗战结束后,各保险公司围绕川盐保险仍然进行了激烈的争夺。直到新中国成立后,盐载保险才最终停办。

在再保险方面,太平洋战争发生以后,上海分保渠道被切断。1942年,中国保险公司联合太平、宝丰、兴华3家成立了“四联保办事处”,但未发挥太大作用,抗战胜利后即告解散。此外,1944年中兴等民营中小保险公司联合组成了“华联产物保险公司”,专营再保险业务。该公司后迁上海并改组为“中国再保险公司”。

相互保险亦即合作保险,是保险行业的重要组织形式之一。全面抗战爆发后,国民政府推进农村合作事业。1942年8月,云南省曾成立保险合作社,社员包括团体和个人两类,规模有限。

本文节选自《中国近代保险史》。

编辑:于小涵

首先,本书对19世纪初到新中国成立前的中国近代保险发展历程进行了系统、深入的考察。在本书的编写过程中,我们大量发掘、利用档案、报刊等各种中外文献,在充实的资料基础上,对中国近代保险业的相关史实进行了辨析,分阶段考察了中国保险业的演变进程,全面论述与突出重点相结合,较为细致地展示了这一阶段中国保险业的整体发展面貌。

其次,本书对一百多年中国保险业的发展特征和规律进行了初步总结和认识。该书将中国保险业的演变进程与近代中国政治、经济乃至社会观念变革结合起来进行认识,既揭示西方保险业对中国近代保险市场的控制和垄断,也考察了民族保险业跌宕起伏的演变过程,还探讨了保险制度在中国的移植及其本土化问题,等等,提出了一系列具有新意的学术观点,对中国保险史研究的进一步深入具有启发意义。

最后,就内容而言,这本书既有对保险企业的考察,也有对保险市场的探析,除了介绍外商保险业和华商保险业的发展历程,还关注到保险同业组织、保险监管制度等以往研究中较少注意的方面。此外,书中对新民主主义革命时期中国共产党领导下的根据地保险制度和保险事业进行了专门介绍,对现代保险知识在中国的建构过程和保险学术研究等也做了专题论述,更全面地呈现出1949年前中国保险事业的丰富面貌。

总之,该书既是对二十多年来中国近代保险史研究成果的一个总结,也为下一步中国保险史的研究提供了一个新的学术起点与讨论平台。

中国保险学会

构建保险大社区

微信:iicbxzx

评论