暗访回头看:广州口袋公园乱象整改成效如何?记者再探

今年4月,南都记者深入暗访广州16个口袋公园,发现部分公园出现了垃圾随地散落、植被缺乏护理、设施不完善或老化、难寻管理方等问题。对此,广州市林业局迅速对报道中十余个存在管养问题的口袋公园进行整改。该局还表示,将进一步明确口袋公园的管养责任单位,在口袋公园设置公示牌,方便市民及时找到反馈渠道。

如今,时间过去了五个月,这些口袋公园维护是否到位?公示牌是否已经设立?南都记者再次进行走访发现,虽然大部分问题得到了整改,但口袋公园内的公示牌仍未设立。对此,广州市林业和园林局表示,《广州市公园建设与保护专项规划》正在加紧编制中,待正式审定印发后,将立即组织在各区全面推广实施,高位推进公示牌的统一、规范设置工作。

回访:

路灯亮起,草坪复绿口袋公园多个问题已整改

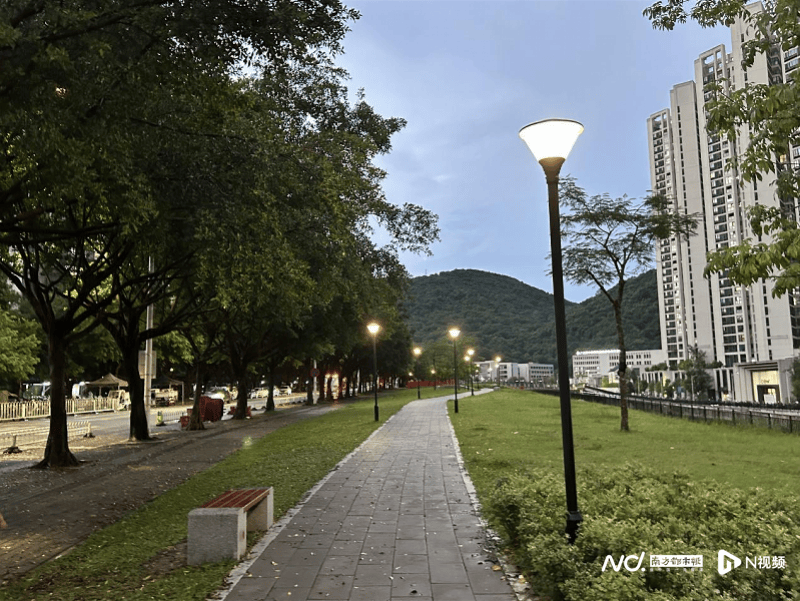

在早前的走访中,南都记者发现,位于黄埔区的隧南路口袋公园垃圾散落、草坪已出现明显“斑秃”、路灯不亮的情况。9月17日晚,记者再次来到隧南路口袋公园看到,公园内整排的路灯已经亮起,而在几个月前,公园只能借助沿街的路灯照明,效果甚微。踏入公园,记者看到原本斑秃的草坪已经复绿,草坪和花卉都有被打理的痕迹,树木上也挂上了科普牌。曾被居民吐槽脏乱的座椅也已被清洁干净,基本看不到大片散落的生活垃圾。

记者继续往前走发现,原本紧挨公园的一块杂草丛生的空地已被水马围蔽。记者致电施工方,对方称,该区域也是口袋公园,设备设施将比相连的隧南路口袋公园更完善,预计10月可验收。

展开全文

随南路口袋公园,路灯已经亮起。

在天河体育中心口袋公园,之前未能开放的公共厕所也已大门敞开,包括第三卫生间在内,所有公共空间已经能正常使用。

荔湾区的康王邻里花园也完成了整改,9月16日,记者在现场看到,原本垃圾散落,臭味刺鼻的凉亭背后草地,已经被围蔽,卫生死角清理干净,原本一靠近就能闻到的刺鼻味道也消失无踪。

康王邻里花园,原来的卫生死角区域已经被围蔽,垃圾清理干净。

随后记者又来到了荔湾区崇文三路口袋公园,早前位于公园中心几乎寸草不生的草坪已经复绿。在儿童玩乐区,记者注意到,原本该区域内的草坪已经更换成永久性的软性铺装。

走进越秀区大新路口袋公园,记者注意到,早前顶部破洞的正方体的照明灯已经更换成了白色的灯罩,座椅上也有市民正在休息。

问题:林业部门曾承诺增加的告示牌不见踪影市民无直接的反馈渠道

不过,记者在走访中发现,康王邻里花园内,有一大捆竹子被堆放在公园内挡住过道。“不知道是谁放在这的。”现场一位市民表示。

不仅如此,此前暗访中,记者发现,口袋公园基本找不到明显告示牌或通知栏,能够告知市民公园的管理单位或责任人,也无问题反馈渠道。有专家通过南都提出建议,应建立口袋公园的公开名录以及档案,且该名录要公开透明、容易获取,让口袋公园的信息触手可及。

广州市林业部门曾回应南都称,将进一步明确口袋公园的管养责任单位,在口袋公园设置公示牌,做到每一块责任田都有责任人。然而,记者此次走访中,却未见公园有增加告示牌。

回应:正制定相关规划印发后全市推广

对此,南都记者再次采访了广州市林业和园林局。近日,该局回应称康王邻里花园内出现的竹子,是周边居民进行房屋维修时临时存放。发现情况后,属地管理部门已立即对相关施工负责人进行了口头督促教育,要求其迅速清理,恢复原貌。目前,该处堆放的竹子已经清理完毕,园内道路恢复通畅。

而针对公园管养单位公示牌问题,该局表示,此前已着手推进此项工作。目前,《广州市公园建设与保护专项规划》正在加紧编制中,该规划将对包括公示牌在内的公园标识系统设置进行统一规范。为确保标准的科学性和全市范围的一致性,该局已先行制定了口袋公园告示牌的设置示意图。待上述专项规划正式审定印发后,将立即组织在各区全面推广实施,高位推进公示牌的统一、规范设置工作,确保每一处口袋公园的责任单位、管养要求清晰明了。

对于口袋公园的下一步养护计划,该局相关负责人告诉记者,下一步,市林业和园林局将结合全市公园分类分级检查工作,将口袋公园纳入抽查检查范围,通过定期与不定期相结合的检查方式,督促指导各区及相关管养责任单位切实履行管理维护职责,不断提升口袋公园的精细化管理水平。

你举报,我出动!如果您曾目睹治理乱象,亲历过需要发声的遭遇,请拨打020-87388888,向“都市暗访”专栏反映。我们将慎重核查、追踪到底,推动城市“疑难杂症”解决。

广州新闻部出品

采写:南都记者廖艳萍 李竹 陈卓睿

评论